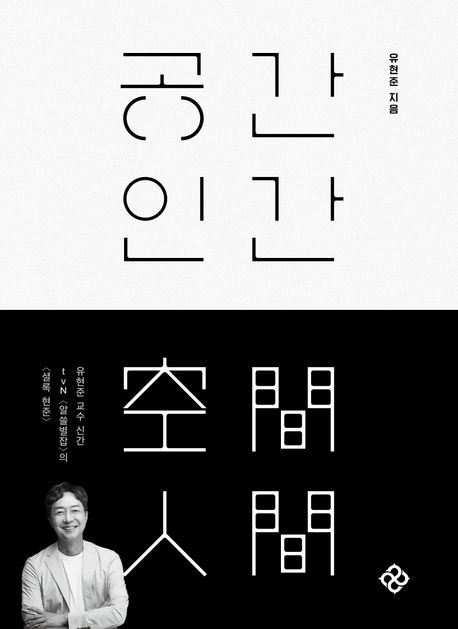

공간 인간

Quotes

‘인간’과 ‘공간’ 두 단어의 구성이 비슷하듯 ‘인간’과 ‘공간’은 서로 협력하면서 진화해 왔다. 인간은 공간을 만들고 그 공간은 다시 인간을 만든다. 그렇게 인류는 공간과 함께 ‘공진화’해 왔다. 이 책은 수십만 년 넘게 인간과 공간이 공진화해 온 긴 역사를 담은 책이다.

대다수 역사책은 인류의 이야기를 왕, 정치가, 전쟁의 이야기로 만들어 버린다. 세계사를 전쟁 중심으로 보기 싫은 이유는, 인간은 미움과 다툼이 전부라고 믿고 싶지 않기 때문이다. ‘망치를 든 사람에게는 모든 게 못으로 보인다’라는 말이 있다. 갈등 중심으로 보면 세계사는 온통 전쟁사다.

누구는 전쟁을 중심으로 역사를 보고, 누구는 에너지를 중심으로 역사를 본다면, 건축을 사랑하는 나는 건축이 중심 주인공이 된 관점으로 역사를 보고 싶었다. 나는 세상을 바라보는 나만의 관점을 가질 때 비로소 인생의 가치가 만들어진다고 생각한다.

건축에서 모닥불은 태양 같은 존재다. 모닥불은 인간이 만든 태양이다. 모닥불이 발명되기 전 선사 시대 때 인간은 다른 동물들과 마찬가지로 태양을 바라보면서 태양을 중심으로 생활했다. 태양이 안 보이는 밤에는 태양 빛을 반사하는 달을 바라보면서 살았다. 혹은 더 멀리 있는 또 다른 태양이라 할 수 있는 항성의 빛인 별을 바라보면서 살았다. 그렇게 인간은 자연이 만들어 놓은 빛을 보면서 살아가는 존재였다. 공간은 자연의 빛을 중심으로 돌아가고 있었다. 그러다가 모닥불이 삶의 공간에 들어오면서 인간은 비로소 자신이 만든 빛의 구심점을 중심으로 공간을 재구성하게 되었다.

고딕 성당에서 미디어와 건축 공간의 완벽한 융합이 완성되었다. 그런데 이러한 ‘미디어 x 건축 공간’에서 미디어를 분리해 놓은 장치가 있다. 다름 아닌 금속 활자다. 건축가이자 이론가인 피터 아이젠먼(Peter Eisenman)은 미디어와 연합해 강력한 힘을 가졌던 건축에서 미디어를 분리해 낸 것은 요하네스 구텐베르크(Johannes Gutenberg)의 금속 활자라고 말했다. 금속 활자는 건축 속에서 이야기를 뽑아내 책으로 만들었다. 책의 가격이 내려간 덕분에 문맹률이 낮아졌고, 사람들은 더 이상 이야기를 건축 공간에서 찾지 않고 책에서 찾게 되었다.

새우깡 과자를 보라. 40년이 넘는 시간 동안 그 모양과 튀긴 정도가 항상 똑같다. 얼마나 균질한가? 생산하는 제품이 표준화되니 공정도 표준화되어야 하고, 그렇다 보니 기계와 함께 일하는 인간이 제품 표준에 맞춰져야 하는 일이 생겨났다. 제각각 다른 존재인 인간에게는 맞지 않는 일이 시작된 것이다.

매킨토시 모니터 바탕화면과 알타미라 동굴은 기본적으로 같은 원리다. 수십만 년 전에 그림이 그려진 동굴로 새로운 사회를 만들었듯이 20세기에 매킨토시는 아이콘 그림이 그려진 바탕화면을 통해서 새로운 사회를 만들었다.

텍스트가 먼저고 이미지가 나중에 나오는 순서는 기존 역사의 사건과는 반대되는 순서다. 과거에는 동굴 벽화 같은 그림이 먼저 사람을 연결했다. 이후에 문자가 발명되었고 텍스트로 사람들끼리 연결되었다. 이처럼 과거에는 그림이 먼저 텍스트가 나중이었다면, 인터넷의 경우 텍스트가 먼저였고 이미지(그림)가 나중에 연결 매개체가 되었다. 사진은 추후 동영상이 되었고 지금은 유튜브, 넷플릭스, 온라인 게임 같은 동영상 정보도 가세해서 가상공간을 완성하고 있다.

이전 기술과 다른 스마트폰만의 장점은 무엇일까? 가장 저렴하게 인간과 인간, 인간과 정보를 연결해 준다는 점이다. 과거에는 사람을 모으려면 거대한 건축물을 지어야 했고, 그 장소까지 이동하기 위해서 엄청난 에너지를 사용해야 했다. 하지만 인터넷과 스마트폰이 있는 지금은 그보다 적은 에너지를 사용해서 인간과 인간, 인간과 정보 간의 연결망인 시냅스를 만들고, 그것을 통해서 새로운 시너지를 방출한다.

텔레커뮤니케이션 기술이 발달하면서 과거 유목 사회처럼 스마트폰과 랩톱 컴퓨터를 들고 떠돌아다니면서 일할 수 있게 되었다. 그렇다 보니 더욱더 주변인들과 잘 어울려 살아야 할 필요가 없어졌다. 언제든지 다른 공간으로 갈 수 있다는 것은 내 주변 사람을 바꿀 수 있다는 것을 의미한다. 나를 주변 사람에게 맞추기보다는 나에게 환경을 맞추는 쪽으로 삶의 형태가 바뀌었다.